„Du hast gerufen?“

„Du hast gerufen?“

Als Kind von den Nazis verfolgt, heute von Unmengen an Erinnerungen beseelt: Der Galerist Thomas Frankl hat es momentan eilig vom Schicksal seiner erweiterten Familie zu berichten. Die Bilder seines Vaters, des Auschwitz Überlebenden Adolf Frankl, ruhen derweil ungesehen in einem Depot.

„Meine Großmutter hat die Toten gewaschen!“ Kurzes Nachdenken. „In Friedenszeiten nahm sie immer meine Mutter mit.“ Der inzwischen 88-jährige Thomas Frankl war als jüdisches Kind vor den Nazis erfolgreich bei Nonnen versteckt worden. Die Ursulinen waren Kundinnen im Stoff-, Möbel- und Tapezier-Geschäft seiner Eltern gewesen. Der Ort, in dem das Kloster stand, hieß Sveti Kriz. Zeitweise lebten Thomas und seine Schwester Erika Frankl aber auch im Bunker der „Gerechten-Familie“ Holubek, die alles Töchter hatte. Man hatte immer Angst, eventuell angezeigt zu werden. Damit der Kleine für Fremde nicht auffällt und ein bisschen an die frische Luft kommt, musste er im Garten ein Kopftuch und Mädchenkleidung tragen. Später, nach der Befreiung, war Thomas Frankl in der Modemacher-Branche in Wien und New York tätig.

„Jüdische Tote werden gewaschen und ihnen wird ein Todesmantel angelegt. Einen Todesmantel von meinem Vater haben wir noch – ich glaube, er besaß zwei Stück. In weiß!“, ruft er in den Telefonhörer. Irgendwie erzählt Thomas Frankl in letzter Zeit sehr viel und sehr schnell von seiner Familie, früher scherzte er mehr und amüsierte sich. Momentan scheint er es eilig zu haben, Informationen weiterzugeben: „Mein Vater war vor Auschwitz ein Lebemann, meine Eltern haben sich beim Tennis kennengelernt. Sie haben die Hochzeitsnacht in Wien im Hotel Imperial verbracht! Damals ist man von Pressburg nach Wien auf einen Kaffee gefahren. Schon meine Urgroßeltern waren gebildete Leute und besuchten bestimmte Theaterstücke in Wien. Sie sind leider bei dem großen Wiener Ringtheaterbrand umgekommen. Deswegen durften ihre Kinder und wir später niemals die Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach anschauen.“ Sein Opa, Oskar Nachmias, der Vater seiner Mutter, wuchs alsdann als Waisenkind auf.

Knappe Flucht vom Güterbahnhof

„Mein Onkel Eugen, ein Bruder meiner Mutter, war Anwalt und arbeitete in der Nazizeit unter anderem in Zagreb im Untergrund. Doktor Eugen Nachmias wurde in Bratislava angeschossen, als er auf dem Rückweg in den Bunker war. Ein Soldat schmiss ihn aus dem Fenster, schaute hinaus und fragte angeblich einen untenstehenden Soldaten: Ist er schon krepiert?“ Das Wort „kre-piert“ wiederholt Thomas Frankl mehrmals und lässt es nachhallen. Dieser Onkel Eugen sei als junger Mann sehr schlampig gewesen, „wenn man seinen Schrank öffnete, fiel alles heraus“, und hätte lange bei der Großmutter Frieda gewohnt. Ein anderer Onkel rettete sich nach Ecuador, besaß später eine Kalium-Mine und ein Hotel. „Dieser Bruder meiner Mutter lud mich immer wieder ein, ich solle herüberkommen nach Ecuador. Ich hatte aber Angst hinzufahren“, erinnert sich Thomas Frankl. „Onkel Alexander schickte viele Fotos von Santo Domingo de los Colorados.“

Der dritte Onkel mit Namen Arpad und seine Freundin Irene waren direkt in folgende lebensrettende Aktion am Güterbahnhof von Bratislava involviert: „Meine Mutter war am Güterbahnhof so mutig dem SS-ler Alois Brunner entgegengetreten und wir schafften es, den Güterbahnhof zu verlassen. Direkt danach waren wir eine Zeitlang bei Tante Irene versteckt. Onkel Arpad war mit am Bahnhof gewesen, denn er war an den hohen Feiertagen zu Yom Kippur bei uns zu Besuch. Tante und Onkel waren damals noch nicht verheiratet. Tante Irene führte uns in Folge zu ihrem Bruder Nandor, der im Gebirge ein kleines Haus hatte.“ Dem kleinen Thomas prägten sich am Güterbahnhof innere Bilder ein: „Alois Brunner stand dort mit einem Bambusstab und haute ständig auf seine Stiefel“, ruft er. „Brunner schubste meinen seligen Vater mit dem Knie in eine Baracke, hinter der die Waggons standen, um die Juden weiter zu deportieren.“ Währenddessen drückte ein geistesgegenwärtiger Mitarbeiter des Bahnhofs Onkel Arpad eine Sackkarre und Papiere in die Hand und half ihm so zu entkommen: „Und er ging hinaus, als ob er ein Arbeiter des Bahnhofs wäre!“

Rettender Tischler in Sered

Am nächsten Tag klingelt mein Telefon erneut, Thomas Frankl ruft an und möchte weiter erzählen: „Mein Vater Adolf Frankl hätte von dem Zwischenlager namens Sered aus weitertransportiert werden sollen. Doch in der Tischlerwerkstatt versteckte ihn ein gewisser Roland Schüssler in einem Spind. Schüssler war ein jüdischer Menschenfreund aus Bratislava. Vater traf diesen Tischler in den 1970er-Jahren noch einmal, um sich zu bedanken. Meinen Lebensretter nannte er ihn. Leider konnte mein armer Vater vor lauter Angst und Nervosität das Wasser nicht halten und die jüdische Hilfspolizei bemerkte die nasse Spur aus dem Spind heraus.“ Dann weiß Thomas Frankl plötzlich nicht mehr weiter und stockt in der Erzählung. „Aber sie taten ihm nichts“, improvisiert er. Irgendwie ist sein Vater dann doch nach Auschwitz verbracht worden.

Thomas Frankl liebt es zu telefonieren und tut das ausgiebig jeden Tag, da kann er so richtig seine Gedanken erforschen und ausführen. Unter einer Stunde geht das selten ab. „Du hast gerufen?“, fragt ihn der Schriftsteller Peter Paul Wipplinger mit sonorer Stimme bei seinem Rückruf. Er scheint es gewöhnt, oftmals angeläutet zu werden.

Das westslowakische Arbeits- und Konzentrationslager Sered existierte von Oktober 1941 bis zum April 1945. Die aus der Slowakei deportierten Juden wurden von dort in die Todeslager in Polen verschleppt.

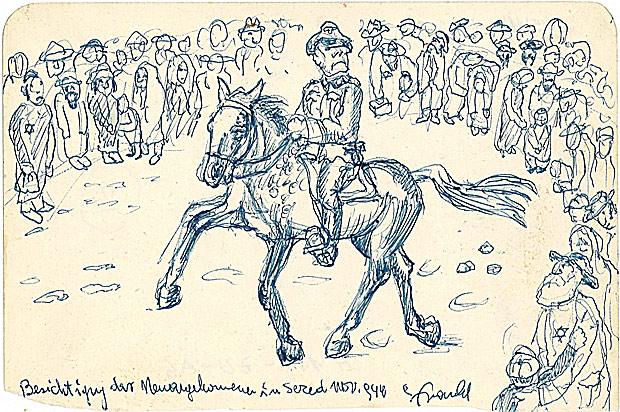

Der österreichische SS-Mann Alois Brunner leitete das Lager in den Jahren 1944/45. Nach Sered wurden anfangs jüdische Handwerker geschickt, um das Militärlager zu renovieren. Es gab eine Schreinerei, eine Spielzeugfabrik, eine Schneiderei und weitere Werkstätten. Ab September 1944 stand Sered unter SS-Leitung, vorher war das Lager von den Hlinka-Garden (und der slowakischen Armee, ergänzt Frankl) bewacht worden. An die in der zweiten Deportationswelle ermordeten 13.500 Juden und Jüdinnen erinnert heute das Sered Holocaust Museum, das Frankl schon zweimal besucht und dem er eine Originalzeichnung seines Vaters (siehe Abbildung) geschenkt hat. „Vater wollte seinem Lebensretter, dem Tischler, in den 1970er Jahren spaßeshalber Tausend Schilling in die Hand drücken, wie man auf einem Foto sieht“, lacht Thomas Frankl. Es klingt so, als ob Roland Schüssler diese finanzielle Anerkennung von sich gewiesen hat.

Schillinge aus dem Versatzamt

Selbstbildnis als KZler © Peter Paul Wipplinger

„Ich denke, ich bin nicht normal, aber ich bin darüber nicht traurig“, resümiert Thomas Frankl, in einem riesigen Lehnstuhl sitzend. „Ich verstehe mich manchmal selber nicht.“ Mit seinen langen, nach hinten gestrichenen Haaren und dem hageren Gesicht sieht er wie ein Künstler aus. „Ich bin immerhin schon zweimal 44!“, lacht er. Dann beginnt er vom Cafe Museum zu erzählen, von der Briefmarkenmesse jeden Sonntag, an der Simon Wiesenthal teilnahm. Wiesenthal war mit dem Vater von Thomas bekannt. Später soll es noch einmal um Wiesenthal gehen, doch zuerst dreht Thomas Frankl noch eine spiralförmige Gesprächsrunde: „Meine Ururgroßeltern flüchteten aus Toledo in Spanien – vor der Inquisition. Bei der Inquisition wurden viele Menschen verbrannt. Meine Ururgroßeltern flohen über Mallorca nach Istanbul, damals herrschte der Sultan Beyazit II., dem wir sehr dankbar sind, dass er Juden dort leben ließ. Deswegen besaß meine Mutter irgendwie einen türkischen Geburtsschein.“ Plötzlich fällt Thomas Frankl etwas ein, er verfolgt sofort seinen Gedanken und ruft mitten in seiner Erzählung eine ehemalige Politikerin an, die am Telefon schwer atmet und wenig redet. Sie ist bald neunzig Jahre alt. Frankl erklärt, warum er sie anläutete: „Ihr Vater, der Doktor Rudolf Oertl, ein Schriftsteller aus Wiener Neustadt, verheiratet mit einer gewissen Elisabeth Ehrenfest, machte mit meinem Vater einen Vertrag: Vater wird alle Bilder, die er malt, den beiden gegen Bezahlung von wenigen hundert Schilling pro Bild abgeben.“ Und gleich folgt mit dem nächsten rhetorischen Umweg noch eine Erklärung: „Als wir nach der Nazizeit nach Wien kamen, lebten wir zuerst im Rothschild-Spital. Dann bei dem rumänischen Doktor Iwanowitsch zu zehnt in einer Wohnung. Im Haus des Cafe Hawelka in der Dorotheergasse. Wir hatten kein Geld. Vater hat im Cafe Hawelka gezeichnet, dabei viel geraucht und schwarzen Kaffee getrunken. Vor lauter Not versetzte Vater sogar Kleidungsstücke in einer Pfandleihanstalt in der Kärntnerstraße. Dort arbeiteten eben dieser Doktor Oertl und seine Frau. Sie sammelten die Bilder meines Vaters.“

Vaters Bilder ausstellen

In den 1970er-Jahren fasste sich Thomas Frankl ein Herz, borgte sich Geld von der Allgemeinen Wirtschaftsbank aus und kaufte die Bilder zurück. „Das war ein großer Kampf“, betont er. „Ich habe alles zurückgekauft und natürlich haben wir mehr bezahlt. Vater war ziemlich scheu, er war sehr froh, wenn er hundert oder fünfhundert Schilling bekommen hat – er war Künstler, kein Geschäftsmann. Retek hieß der Besitzer der Allgemeinen Wirtschafts Bank, der mir half: auf Deutsch Rettich. Als wir die Bilder wieder hatten, hatte ich die Idee eine Ausstellung zu machen. Die erste Ausstellung war dann im Versatzamt in der Kärntnerstraße, im ersten Stock. Am Anfang habe ich nämlich noch nicht mit den Besitzern von Vaters Bildern gestritten, erst als sie einen relativ hohen Betrag verlangten. Später wollten wir sehr gerne im Künstlerhaus ausstellen, doch der Leiter des Künstlerhauses verlangte unglaubliche 400.000 Schilling als Miete!“ Thomas Frankl ging also zu dem alten Bekannten der Familie, Simon Wiesenthal. Wiesenthal rief damals direkt den Politiker Rudolf Scholten an, Scholten schließlich Erhard Busek. Familie Frankl bekam sofort einen Termin und erhielt eine Zusage über einen Teilbetrag. Die Ausstellung im Künstlerhaus fand dann im Jahre 1975 statt. Im gleichen Jahr gab es noch Ausstellungen der Frankl-Bilder in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau.

© Peter Paul Wipplinger

Auf einem Ausflug im Rollstuhl trägt Thomas Frankl stolz den Hut seines „seligen Vaters“ auf dem Kopf, wird mehrfach auf der Straße erkannt und freudig begrüßt. „Wenn ich über etwas spreche, dann sehe ich es vor mir“, sagt er. „Heute Nacht habe ich geträumt, dass mir der Zahn gezogen worden sei. Vorher hatte ich Augenschmerzen.“ In der nächsten Nacht träumt er, dass er aus dem Zug aussteigen musste und seine Reise zu Fuß fortsetzen. Das Telefon läutet, heute zum fünften Mal. „Ich geniere mich nicht anzurufen“, heißt es auf dem Anrufbeantworter. „Es ist seltsam, ich kann nicht weinen. Shalom, Tommy.“

Ersterscheinung im Augustin, Nummer 584, 25. 10. – 7. 11. 2023