Autorenarchiv

Anselm Kiefer: „Ruinen sind für mich ein Normalzustand“

Anselm Kiefer: „Ruinen sind für mich ein Normalzustand“

Der Maler Anselm Kiefer wuchs direkt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Ruinen und Trümmern im Blickfeld auf: „Das ist ein Zustand der Transition, des Umschwungs, der Veränderung. Mit den Steinen, die in den großen Städten von den sogenannten Trümmerfrauen – heute fast schon ein mythologischer Begriff – gereinigt wurden, baute ich Häuser.“ Ein überaus dichter Interviewband ist Klaus Dermutz da gelungen, voll lyrischer Fragen und eigener Überlegungen nach der Gnosis, der Mystik und Kosmogonie Isaak Lurians und dem Einfluss von Gedichten Ingeborg Bachmanns und Paul Celans auf Kiefers Kunst. Es zeigt sich, wie viel mehr ein Interviewer erreichen kann, wie tief schöpfen, der sich auf einen Künstler spezialisiert, ihm in seinen Werken folgt.

Mamadou Diabate: „Ich spiele nicht mit dieser Eins“

Mamadou Diabate: „Ich spiele nicht mit dieser Eins“

Der großartige Balaphon-Spieler Mamadou Diabate lebt seit über einem Jahrzehnt in Österreich und gewann im Dezember den „Austrian World Music Award 2011“. Der überaus umtriebige Musiker erklärt die unterschiedlichen sozialen Traditionen und Hintergründe in seiner Musik und stellt Verbindungen zwischen Sprache und Musik her.

Wie würden Sie ein Balaphon charakterisieren?

Ein Balaphon ist ein westafrikanisches Instrument, mit dem Melodie und Rhythmus zugleich gespielt werden. Europa sah das Balaphon und baute nach diesem das Marimabaphon. Das ist lange her. Es gibt unterschiedliche Balaphone, die sprechen jeweils verschiedene Sprachen. Ich spreche mit dem Balaphon meine Sprache. Ich bin Sambla, mein Balaphon ist ein Sambla-Balaphon. Und der Rhythmus, den ich spiele, folgt der Sambla-Sprache.

Der Kopfbahnhof. Abgesang auf den Südbahnhof

Der Kopfbahnhof. Abgesang auf den Südbahnhof

Nie wieder, für immer, los lassen, Abschied nehmen. Zeiten der Transition und des Abrisses. Unsere Gesellschaft kennt wenig Rituale für gemeinsame Festlichkeiten oder Trauerangelegenheiten. Und auch keine öffentlichen Orte dafür. Wo sind die Fluchtlinien, die eine Gesellschaft nötig hat? Warum war niemand vorbereitet, dass die obdachlosen Bewohner des Südbahnhofes nicht wissen wohin, wenn ihre Wohnstätte gesperrt wird?

Nie wieder, für immer, los lassen, Abschied nehmen. Zeiten der Transition und des Abrisses. Unsere Gesellschaft kennt wenig Rituale für gemeinsame Festlichkeiten oder Trauerangelegenheiten. Und auch keine öffentlichen Orte dafür. Wo sind die Fluchtlinien, die eine Gesellschaft nötig hat? Warum war niemand vorbereitet, dass die obdachlosen Bewohner des Südbahnhofes nicht wissen wohin, wenn ihre Wohnstätte gesperrt wird?

An dem Abend, an dem der Südbahnhof zugesperrt und endgültig geschlossen wurde, sah ich mehrere von ihnen: Grantige Obdachlose, die wie aufgezogen und Flipperkugeln gleich mit dem Rucksack auf dem Rücken über die Treppen und durch die große Halle hirschten, mit bösem Gesichtsausdruck in konzentrischen Kreisen ihr Territorium bemassen, nicht glauben konnten, dass eine Ära, ihre Ära zu Ende ginge. Skurille Gestalten feierten an diesem Abend den Abschied vom Südbahnhof, einem Untergang gleich, ihrem Untergang, im Gefühl selbst austauschbar zu sein und älter und einsamer zu werden, in Angst verhaftet und in der zunehmenden Sicherheit, dass auch sie ausgemusterte Figuren seien – ähnlich dem Bahnhof, der ihre Kindheit und Jugend prägte. Tränen standen vielen in den Augen. Der Fortschrittsglaube macht viel kaputt.

Marika Schmiedts Filme zum Thema Roma-Verfolgung: Mutterseelenalleine

Marika Schmiedts Filme zum Thema Roma-Verfolgung: Mutterseelenalleine

Als Filmemacherin will Marika Schmiedt Geschichte mitschreiben, einen Funken entzünden, zur Reflexion von eigener Geschichte anregen. Sie schafft es, dass die Mutter, die ein Pflegekind war, und ihrer Großmutter, die als Romni im KZ Ravensbrück ermordet wurde, weiter leben.

„So ein liebes Kind, die möchte ich haben“, sagte die neue Pflegemutter, als sie die Kleine sah. „Die holten mich. Ich bin dann auf einem Schamerl mitten in der Küche gesessen den ganzen Tag und habe kein Wort gesprochen. Am Abend sagte jemand, muss das Kind nicht einmal aufs Klo? Das Schamerl war ganz nass. Da haben sie mich geschimpft.“In Marika Schmiedts neustem Film „Roma Memento. Zukunft ungewiss?“ erzählt Marikas Mutter Margit Schmiedt, die erst als junge Erwachsene von ihrer Roma-Herkunft erfuhr, von ihrer Kindheit. Die Cousine ihrer Mutter sah Margit zufällig auf dem Uhrfahraner Markt in Linz und sprach sie an: „Weißt du, wer du bist? Deine Mutter und ich waren zusammen im KZ Ravensbrück.“ „Da haben mich die Füße verlassen“, sagt die Mutter im Film.

„So ein liebes Kind, die möchte ich haben“, sagte die neue Pflegemutter, als sie die Kleine sah. „Die holten mich. Ich bin dann auf einem Schamerl mitten in der Küche gesessen den ganzen Tag und habe kein Wort gesprochen. Am Abend sagte jemand, muss das Kind nicht einmal aufs Klo? Das Schamerl war ganz nass. Da haben sie mich geschimpft.“In Marika Schmiedts neustem Film „Roma Memento. Zukunft ungewiss?“ erzählt Marikas Mutter Margit Schmiedt, die erst als junge Erwachsene von ihrer Roma-Herkunft erfuhr, von ihrer Kindheit. Die Cousine ihrer Mutter sah Margit zufällig auf dem Uhrfahraner Markt in Linz und sprach sie an: „Weißt du, wer du bist? Deine Mutter und ich waren zusammen im KZ Ravensbrück.“ „Da haben mich die Füße verlassen“, sagt die Mutter im Film.

Marianne Fritz: Die Rübenmüdigkeit

Marianne Fritz: Die Rübenmüdigkeit

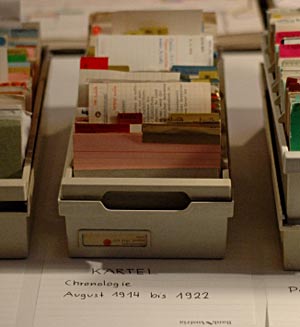

Konzepthalter aus Plastik, ein Lesepult aus den Resten von Spanplatten, Versuchsschachteln. Kugelige Texte in Bildern, räumliche Bilder in Texten: Zwei Menschen arbeiten jahrzehntelang in ihrer Wohnung zusammen. Die Frau schreibt, der Mann recherchiert. Otto Dünser, Lebensgefährte von Marianne Fritz, im „Standstill“ einer Wohnung.

Tief und ironisch klingt die Stimme aus dem Gang zwischen Backsteinwänden hervor. „Muss ich nun den Blättern der Rüben meine Seele geben? Ich spüre die Rübenmüdigkeit in mir. Die Gier nach Rüben kommt in der Rübenmüdigkeit zu ihrer Grenze.“ Träumerisch verspielt folgen noch lauter Worte mit Ü’s in Poetik verspannt, wie das Gemüt und immer wieder die Rüben und die Rübenmüdigkeit. Es klingt ein bißchen so, als ob jemand schlafwandlerisch vor sich hin spricht, nicht ganz da und nicht ganz fort. „Alle Pflanzenkrankheiten müssen sich irgendwo ansiedeln dürfen, um sich zu spüren“, tönt es aus dem Lautsprecher. „Die ihre Müdigkeit spüren. Wurzelbrand. Die Rübe.“ Diesen Beitrag weiterlesen »