Archiv für die Kategorie „Artikel“

Nie Kind und nie erwachsen

Nie Kind und nie erwachsen

Journalistin und Autorin Peggy Parnass, die als Kind zweimal den Nazis entkam, starb nun 97jährig in Hamburg.

Mit verkniffenem Gesicht saß sie in ihrem Bett und beobachtete die Besucherin mit schalen Augen: „Ich rede mir niemanden über meine Kindheit, warum sollte ich ausgerechnet mit Ihnen darüber sprechen?!“ Redete dann aber von nichts anderem. „Komisch – einerseits nie Kind, andererseits nie erwachsen“, fasste Peggy Parnass in dem schönen Buch „Kindheit. Wie unsere Mutter uns vor den Nazis rettete“, mit Holzschnitten von Tita Do Rego Silva, ihre Gemütslage zusammen.

Peggy Parnass sprang den Nazis zweimal von der Schaufel – ihr Vater Pudl ließ sie mit einem Bekannten aus der Verhaftung flüchten und ihre Mutter schickte die Kinder rechtzeitig mit dem Zug nach Schweden. Die berühmte Gerichtsreporterin, Schauspielerin und Schriftstellerin ist nun im Alter von 97 Jahren gestorben. Nur drei der von ihr so ersehnten Nazi-Prozesse fanden wirklich statt.

Zäh und extrem eigenständig entführte Peggy ihr Brüderchen dreimal aus dem schwedischen Kinderheim und hasste ihre insgesamt zwölf Pflegefamilien. Zeitlebens versuchte sie sich den Umstand, dass ihre Mutter „darauf gepocht hatte“ ihrem Mann ins KZ zu folgen, mit „übergroßer Liebe“ zu erklären. Ein Foto ihrer Mutter mitsamt der kleinen Peggy hing über besagtem Bett.

Ersterscheinung im Augustin, Nummer 618, 9. 4. – 22. 4. 2025

Familiengeschichte und Einsamkeit

Familiengeschichte und Einsamkeit

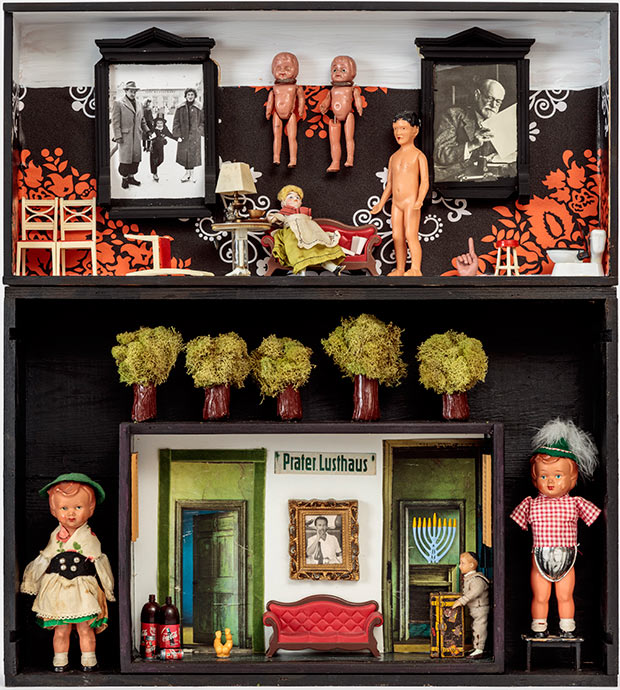

Das Jüdischen Museum Wien zeigt endlich die Ausstellung „Die Dritte Generation. Der Holocaust im familiären Gedächtnis“.

Warum waren alle diese Betroffenen in der Öffentlichkeit über Jahrzehnte so wenig präsent? Sie waren mit ihren Eltern, Großeltern und mit Recherchen zur Familiengeschichte beschäftigt. In einer Kooperation der Jüdischen Museen Wien und München werden nun endlich Kunstwerke von Kindern und EnkelInnen der Holocaust-Überlebenden gezeigt. Die amerikanische Künstlerin Dwora Fried baut in Holzboxen vom Flohmarkt die Geschichte ihrer Familie ein. Eine schwarze Kiste heißt „Sigmund“ (2023) – neben Trachtenpüppchen hängt ein Foto der Künstlerin als Mädchen mit ihren Eltern beim Wiener Eislaufverein. „Meine Mutter konnte mich als Baby nicht füttern“, erzählt Dwora Fried mit steinerner Miene, „weil sie es nicht ausgehalten hat, wenn Babys in der Nacht schreien. Das erinnerte sie an die Nazis, die Babies aus dem Fenster schmissen.“ Ihre Mutter redete erst mit den Enkeln über Auschwitz: „Ich dachte immer, sie wird tot umfallen, wenn ich sie etwas frage“. Im Katalog gibt es viele Stimmen von Betroffenen zu lesen, die noch keine Übersetzung ihres Lebens in Kunstformen „geschafft“ haben.

Ersterscheinung im Augustin, Nummer 606, 9. 10. – 22. 10. 2024

Die Befreiung imaginieren

Die Befreiung imaginieren

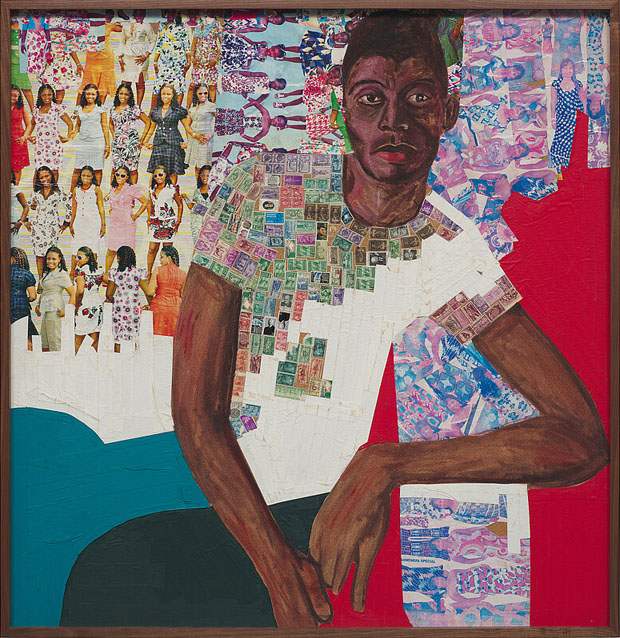

Tiefblauer Himmel, orangenes Licht: Frauen ziehen in der Morgendämmerung durch das Gelände des Outdoor-Museums eines afroamerikanischen Künstlers in der kalifornischen Wüste. Eine Frau trägt ein Transistorradio auf der Schulter, aus dem die Stimme der Jazzmusikerin Alice Coltrane tönt („Sojourner“, 2018, von Couleen Smith). Schön kühl ist es und viel Platz gibt es hier. In der MUMOK-Ausstellung „Avant-Garde and Liberation. Zeitgenössische Kunst und dekoloniale Moderne“ versammelt Kurator Christian Kravagna Kunstwerke mit Referenz auf frühere KünstlerInnen oder TheoretikerInnen. Denn es geht in der Ausstellung um eine „Imagination der Befreiung“ plus Entwickeln von Verfahren zur Realisierung von Freiheit. Dazu wird eben gerne Bezug auf bereits erfolgreiche künstlerische Methoden genommen. So bezieht sich die Autorin Jesmyn Ward angesichts des Unfassbaren auf James Baldwin, um ihrer Sprachlosigkeit zu entkommen, wie Kurator Kravagna im Katalog schreibt: „I needed words“. Serge Attukwei Clottey, der 1999 in Wien lebte, verwendet in seinen Bildern Klebebänder, weil Marcus Omofuma bei seiner Abschiebung mit solchen Klebebändern fixiert wurde, weswegen er starb.

Lesebrille nicht vergessen, da extrem viel Text!

Serge Attukwei Clottey

James Baldwin, 2020–2021

Ölfarbe, Plakate und Klebeband auf Korkplatte

Courtesy of the artist and Simchowitz Gallery, Los Angeles

© Bildrecht, Wien 2024

Ersterscheinung im Augustin Nummer 602, 31. 7. – 27. 8. 2024

„Du hast gerufen?“

„Du hast gerufen?“

Als Kind von den Nazis verfolgt, heute von Unmengen an Erinnerungen beseelt: Der Galerist Thomas Frankl hat es momentan eilig vom Schicksal seiner erweiterten Familie zu berichten. Die Bilder seines Vaters, des Auschwitz Überlebenden Adolf Frankl, ruhen derweil ungesehen in einem Depot.

„Meine Großmutter hat die Toten gewaschen!“ Kurzes Nachdenken. „In Friedenszeiten nahm sie immer meine Mutter mit.“ Der inzwischen 88-jährige Thomas Frankl war als jüdisches Kind vor den Nazis erfolgreich bei Nonnen versteckt worden. Die Ursulinen waren Kundinnen im Stoff-, Möbel- und Tapezier-Geschäft seiner Eltern gewesen. Der Ort, in dem das Kloster stand, hieß Sveti Kriz. Zeitweise lebten Thomas und seine Schwester Erika Frankl aber auch im Bunker der „Gerechten-Familie“ Holubek, die alles Töchter hatte. Man hatte immer Angst, eventuell angezeigt zu werden. Damit der Kleine für Fremde nicht auffällt und ein bisschen an die frische Luft kommt, musste er im Garten ein Kopftuch und Mädchenkleidung tragen. Später, nach der Befreiung, war Thomas Frankl in der Modemacher-Branche in Wien und New York tätig.

„Jüdische Tote werden gewaschen und ihnen wird ein Todesmantel angelegt. Einen Todesmantel von meinem Vater haben wir noch – ich glaube, er besaß zwei Stück. In weiß!“, ruft er in den Telefonhörer. Irgendwie erzählt Thomas Frankl in letzter Zeit sehr viel und sehr schnell von seiner Familie, früher scherzte er mehr und amüsierte sich. Momentan scheint er es eilig zu haben, Informationen weiterzugeben: „Mein Vater war vor Auschwitz ein Lebemann, meine Eltern haben sich beim Tennis kennengelernt. Sie haben die Hochzeitsnacht in Wien im Hotel Imperial verbracht! Damals ist man von Pressburg nach Wien auf einen Kaffee gefahren. Schon meine Urgroßeltern waren gebildete Leute und besuchten bestimmte Theaterstücke in Wien. Sie sind leider bei dem großen Wiener Ringtheaterbrand umgekommen. Deswegen durften ihre Kinder und wir später niemals die Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach anschauen.“ Sein Opa, Oskar Nachmias, der Vater seiner Mutter, wuchs alsdann als Waisenkind auf.

Anna und ihre Nachfahren

Anna und ihre Nachfahren

Armut und angeblich „asoziales“ Verhalten brachten Anna Burger ins Konzentrationslager.

„Bis heute hält sich hartnäckig die Sichtweise, die als ‚asozial‘ oder ‚kriminell‘ Verfolgten hätten ihre Haft selbst verschuldet, wären zu Recht im Konzentrationslager gewesen“, schreibt Brigitte Halbmayr in ihrem Buch „Brüchiges Schweigen“ über Anna Burger. Burger wurde als sogenannte „Asoziale“ im KZ Ravensbrück von den Nazis ermordet. Die Nazis verfolgten mit der ihnen eigenen Hartnäckigkeit von Armut betroffene Menschen, sie sollten aus dem angeblich so gesunden „Volkskörper“ eliminiert werden. Bis heute wurde die Opfergruppe vom Gesetzgeber nicht anerkannt. Viele Archive und Nachlässe zu den „asozialen Frauen“ sind noch nicht gesichtet.

Aus Scham schweigen viele Nachfahren von „asozialen“ Frauen leider bis heute. Anna Burgers von der Fürsorge verstreute Kinder hatten selber um das Überleben zu kämpfen, erst ihre Enkelin suchte nach den Spuren ihres Lebens. In jeder Familie gäbe es eine „Gedenkkerze“, steht in dem Buch, also zumeist eine Frau, der unbewusst die Aufgaben der Recherche und der Aufarbeitung übertragen werden.

Brigitte Halbmayr: Brüchiges Schweigen. Tod in Ravensbrück – auf den Spuren der Anna Burger, Mandelbaum Verlag, Wien, Berlin 2023

Ersterscheinung im Augustin, Nummer 575, 24. 5. – 6. 6.2023