Artikel-Schlagworte: „Holocaust“

Whiteread: Das Luft-Anhalten, das Nicht-Atmen-Dürfen

Whiteread: Das Luft-Anhalten, das Nicht-Atmen-Dürfen

Rachel Whiteread, Untitled (Clear Torso), 1993

Im 21er Haus am zugigen Hauptbahnhof werden die Arbeiten der britischen Bildhauerin Rachel Whiteread gezeigt. Die Entwürfe für ihr Mahnmal am Judenplatz sind auch dabei. Nur noch bis 29. Juli.

Damals war es eine fürchterliche Aufregung. Ohne Simon Wiesenthal würde es das Mahnmal von Rachel Whiteread am Wiener Judenplatz wohl gar nicht geben. Der kämpferische Überlebende Simon Wiesenthal hatte 1994 gegen Hrdlickas Mahnmal gegen Krieg und Faschismus protestiert, an dem er dessen jüdische Figur als „Fortschreibung der Demütigung“ interpretierte. Der Auftrag für eine eigenständiges Mahnmal gegen die Shoah war daher, ein nicht figürliches Mahnmal zu bauen. Die internationale Jury entschied sich 1996 für die britische Künstlerin Rachel Whiteread, die damals noch sehr jung und eher unbekannt war. Doch die ganze Debatte dauerte sehr lange, bis Herbst 2000, denn Teile der jüdischen Gemeinde wollten lieber die alte Synagoge freilegen und von oben her zugänglich machen. Die Lösung, dass die Synagoge nun vom Museum aus zugänglich ist, ist aber auch sehr schön. Die Synagoge wirkt wie aus der Erde herausgeschält und hat etwas altes Mystisches, Kompaktes, das am hellen Tageslicht nicht so gut zu erkennen wäre.

Nonantola, Lampedusa…

Nonantola, Lampedusa…

Gut, dass es SchlepperInnen gab.

„Wie sind diese drei Grenzen überwältigt worden? Das war schwierig. Die Flucht der jüdischen Kinder dauerte insgesamt über viereinhalb Jahre!“ Klaus Voigt aus Berlin sprach auf der Wiener Tagung „’Schleppen’, schleusen, helfen. Flucht zwischen Rettung und Ausbeutung“ (Konzept und Koordination Dr. Gabriele Anderl) über die 73 Kinder der Villa Emma in Nonantola/Italien, die von der örtlichen Bevölkerung während des Faschismus versteckt wurden. Die Fluchthelferin Recha Freier brachte die Kinder zunächst mit dem Taxi nach Zagreb: „Es waren viele Schmiergelder im Spiel. Die kroatische Ustascha hatte sich ja den Deutschen an die Brust geschmissen.“ Der Übergang nach Triest war leichter: „So viele Kinder zurückzuweisen, das wollte kein Grenzbeamter auf sich nehmen, zumindest kein italienischer.“ Die gefährlichste Flucht war aber die in die Schweiz. „Dafür waren Schmuggler nötig, denn nur die konnten den Grenzfluss Tresa durchwaten. Die Kinder über 16 wurden zurückgeschickt, die jüngeren ließ man hinein.“ Den jüdischen Fluchthelfer Gofreddo Pacifici verhaftete man an der Grenze und deportierte ihn nach Auschwitz. 130 Kinder, 90 davon aus Wien, wurden bei einer anderen Kinderflucht an der Grenze von den Schmugglern im Stich gelassen und saßen im Schnee, bis die Zagreber Polizei sie verhaftete.

Die Räume zwischen den Wörtern hassen

Die Räume zwischen den Wörtern hassen

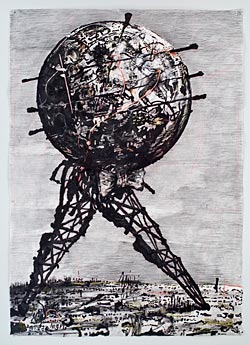

Venediger Kunstbiennale und „Salon der Angst“ auf der Suche nach dem Zipfel des Universums: Machen Menschen „mit besonderen geistigen Bedürfnissen“ die spannendere Kunst? Von Obsessionen, Systemen und Strukturen: In die venezianische Biennale-Wunderkammer ist sehr viel „Art Brut“ eingeflossen. Im Wiener „Salon der Angst“ dominiert „das Abbild“.

Antiheldenhafte Serien-Kunst, bildhafte Obsessionen, eifrige und fleißige Suche in Systemen und Strukturen: Die Kunst Biennale in Venedig zeigt unter dem Titel „Der Palast der Enzyklopädie“ sehr viele „Art Brut“-Kunstwerke. Was war vorher, die Wissenschaft oder die Kunst? Oder die „Abnomalien“? Oder entstand die Wissenschaft, indem forschende Wächter die „Narren“ und „Närrinnen“ zu beobachten begannen, in den runden „Narrentürmen“, den Vorläufern der Gefängnisse – wie der französische Philosoph Michel Foucault schreibt? Ist Kunst eigentlich sowieso Obsession, oder nur ihre Ausführung und Bearbeitung? Der italienische Kurator Massimiliano Gioni wollte mit seiner Enzyklopädie-Biennale „einen Zipfel des Universums erhaschen“.

Jüdische Flüchtlinge: „Die Ausreise ist immer teurer geworden“

Jüdische Flüchtlinge: „Die Ausreise ist immer teurer geworden“

Fast alle Länder machten ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge dicht. Rettung per Schiff: Aufgerieben zwischen den Anordnungen Adolf Eichmanns und dessen „Wiener Zentralstelle für jüdische Auswanderung“, den existenziellen Nöten der jüdischen Flüchtlinge und extremen organisatorischen und finanziellen Anforderungen ermöglichte Berthold Storfer insgesamt 9096 Menschen die Ausreise aus dem nationalsozialistischen „Deutschen Reich“. Ein Interview mit der Wissenschafterin und Autorin Gabriele Anderl, die nach langen Recherchen ein Buch darüber publiziert hat.

Fast alle Länder machten ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge dicht. Rettung per Schiff: Aufgerieben zwischen den Anordnungen Adolf Eichmanns und dessen „Wiener Zentralstelle für jüdische Auswanderung“, den existenziellen Nöten der jüdischen Flüchtlinge und extremen organisatorischen und finanziellen Anforderungen ermöglichte Berthold Storfer insgesamt 9096 Menschen die Ausreise aus dem nationalsozialistischen „Deutschen Reich“. Ein Interview mit der Wissenschafterin und Autorin Gabriele Anderl, die nach langen Recherchen ein Buch darüber publiziert hat.

Wie haben Sie alle diese hundertausend spannenden Einzelheiten über Storfers Schiffe herausgekriegt?

Auf vier Donaudampfern und drei Hochseeschiffen organisierte Berthold Storfer 1939 und 1940 den größten illegalen Transport nach Palästina während der NS-Zeit. Zur Organisation dieses Transportes gibt es einen Aktenbestand, der der Wiener Israelitischen Kultusgemeinde gehört, sich aber in den „Central Archives for the History of the Jewish People“ in Jerusalem befindet. Storfers Aktentasche voll mit Dokumenten wurde erst vor Kurzem von der Historikerin Evelyn Adunka in einem Wiener Depot der Kultusgemeinde entdeckt. Storfer verfasste regelmäßig Mitteilungen für die Leitung der Kultusgemeinde und für Eichmann und die Zentralstelle für jüdische Auswanderung, die über jeden seiner Schritte genau informiert sein wollten.

Berliner Konferenz: Export der sozialen Frage nach Afrika

Berliner Konferenz: Export der sozialen Frage nach Afrika

Sie teilten sich den Kongo, ein Gebiet achtzigmal größer als Belgien, einfach unter sich auf: König Leopold II. von Belgien und der deutsche Bismarck unterzeichneten 1884 in Berlin einen Vertrag, in dem Deutschland versicherte, die belgische Kolonialpolitik im Kongo zu tolerieren, Belgien hingegen garantierte dem deutschen Schnaps- und Waffenhandel keine Einschränkung aufzuerlegen. „Die Schnapsausfuhr von Hamburg nach Westafrika war von 1875 bis 1884 auf mehr als das Dreifache gestiegen“, schreibt Pierrette Herzberger-Fofana in ihrem faktenreichen, spannenden Buch „Berlin 125 Jahre danach. Eine fast vergessene deutsch-afrikanische Geschichte“. Auch sollte einer Revolution vorgebeugt werden: „Das wichtigste Argument für den Besitz von Kolonien war der Export der sozialen Frage, um ein Ventil für die sozialen Spannungen in Deutschland zu schaffen.“ Das Buch erschien nun in der von Esperance-Francois Ng. Bulayumi herausgegebenen Reihe des Afroasiatischen Institutes Wien.